© diritti riservati.

Le immagini e i testi sono coperti da copyright; ne è vietata la duplicazione anche parziale e l'utilizzo a fini commerciali senza l'espressa autorizzazione dell'autore.

vai alla photo gallery

Molto prima che l’intensa campagna di scavi succedutisi dalla metà del novecento in poi, ne mettesse alla luce tutto lo splendore del sito, Richard Craven scrisse: -“Dietro Avezzano c’è un masso montagnoso ben delineato e distaccato, ombreggiato da alberi e ricco di coltivazioni, su cui è il paesino di Alba, che rappresenta l’antica Alba Fucensis; le sue rovine si vedono a grande distanza, sotto le due cime logorate dalle intemperie e ombrose del monte Velino (…)”-.

Ancora oggi è un’emozione forte quella che si prova scendendo dalla collina, lasciandosi alle spalle la graziosa chiesa romanica di San Pietro, per dirigersi verso la valletta ove sorgeva un tempo il cuore urbano di Alba Fucense, già insediamento italico, poi colonia romana tra le più importanti del territorio. All’apice del suo splendore, in epoca repubblicana, fu rinomata stazione di villeggiatura per ricchi patrizi e luogo di prigionia di re e condottieri in epoca imperiale.

-“Situata sotto le cime gemelle del Monte Velino che, ai nostri occhi, cambiano colore dal blu, al tortora e all’opale”- scrive Anne Mcdonnel che nel 1914, con la sua amica pittrice Amy Atkinson, compie un lungo viaggio in Abruzzo, -“posta in un luogo scosceso, Alba domina tutta la campagna circostante e la pianura dove un tempo c’era il lago del Fucino, le cui acque anticamente raggiungevano quasi le rocce ove essa poggia. Tutt’intorno, disposte in circolo perfetto, vi sono grandi montagne ed appena ci sediamo queste si oscurano perché dal nord si leva un vento freddo (…)”-.

Situata al limitare del territorio dei Marsi, eletta dai romani a colonia nel

303 a.c., Alba sorgeva lungo la Via Valeria, all’intersezione di una importante

rete viaria e in posizione dominante, quindi strategica dal punto di vista

militare. Da sempre nelle grazie di Roma, godette di particolari privilegi al

punto da essere eletta anzitempo a municipium e a sede di Senato. Nel suo

massimo splendore, che durò fino in epoca imperiale, raggiunse i 50.000

abitanti, potendo vantare perfino il conio di una sua moneta in argento. Lo

splendore candido dei suoi ricchi edifici coperti di marmi, stagliati tra

oliveti e macchie di agrumi, le valse il nome di Alba, la bianca, la perla del

lago. Alfred Steinitzer ne è estasiato: -“Qui il panorama è davvero incomparabile.

Il quadro è dominato dal possente Velino che emerge quasi improvvisamente dalla

pianura. Soltanto basse alture circondano i suoi piedi e su di esse si spiegano

flessuose le città marse (…). Lo sguardo vaga oltre il bacino dell’antico lago

Fucino e resta fisso sull’ampia corona delle cime selvagge d’abruzzo.”-.

Situata al limitare del territorio dei Marsi, eletta dai romani a colonia nel

303 a.c., Alba sorgeva lungo la Via Valeria, all’intersezione di una importante

rete viaria e in posizione dominante, quindi strategica dal punto di vista

militare. Da sempre nelle grazie di Roma, godette di particolari privilegi al

punto da essere eletta anzitempo a municipium e a sede di Senato. Nel suo

massimo splendore, che durò fino in epoca imperiale, raggiunse i 50.000

abitanti, potendo vantare perfino il conio di una sua moneta in argento. Lo

splendore candido dei suoi ricchi edifici coperti di marmi, stagliati tra

oliveti e macchie di agrumi, le valse il nome di Alba, la bianca, la perla del

lago. Alfred Steinitzer ne è estasiato: -“Qui il panorama è davvero incomparabile.

Il quadro è dominato dal possente Velino che emerge quasi improvvisamente dalla

pianura. Soltanto basse alture circondano i suoi piedi e su di esse si spiegano

flessuose le città marse (…). Lo sguardo vaga oltre il bacino dell’antico lago

Fucino e resta fisso sull’ampia corona delle cime selvagge d’abruzzo.”-.

Ma c’è anche qualcosa di sinistro nel ricordo di Alba; ai tempi della massima potenza, quando le sue mura di cinta si ergevano alte e terribili, nascondevano all’interno oscure tragedie. Infatti durante le guerre puniche divenne carcere di stato in cui vennero ridotti in catene personaggi importanti come Sìface re di Numidia e Perseo sovrano di Macedonia. Nella cronaca storica di quella che fu all’epoca opulenta cittadina, si ritrovano molte tracce delle vicende della Roma antica, come l’odio tremendo tra Mario e Silla, la contesa tra Cesare e Pompeo, la lotta fratricida tra Marco Antonio e Ottaviano e così via, fino al periodo dei fasti imperiali, al prosciugamento del lago, all’inizio della sua decadenza e all’abbandono, intorno al terzo secolo dopo cristo, nel periodo delle invasioni barbariche. Dopodichè –“La povera Alba, demolita e simile a un re morto, era adatta ad essere depredata.”- riflette la Mcdonnel, -“Dopo che fu saccheggiata e messa a ferro e fuoco da Goti e Saraceni, era ancora rimasto abbastanza della sua antica grandezza da attirare gli avidi (…)”-.

![]() Alba Fucens è il centro più noto del territorio

un tempo appartenuto agli Equi, il cui nome oggi si identifica con quello del

paese di Massa d'Albe, nei pressi di Avezzano. La città venne fondata come colonia

latina nel 303 a.C. non lontano dal Lago Fùcino, in un punto in cui la via

Valeria incrociava un antico percorso che dall'Etruria conduceva sino in

Campania. Durante la "guerra sociale" Alba Fucens, che si mantenne fedele

a Roma, fu al centro degli scontri e nelle cronache dei maggiori storici e

cronisti dell'epoca.

Alba Fucens è il centro più noto del territorio

un tempo appartenuto agli Equi, il cui nome oggi si identifica con quello del

paese di Massa d'Albe, nei pressi di Avezzano. La città venne fondata come colonia

latina nel 303 a.C. non lontano dal Lago Fùcino, in un punto in cui la via

Valeria incrociava un antico percorso che dall'Etruria conduceva sino in

Campania. Durante la "guerra sociale" Alba Fucens, che si mantenne fedele

a Roma, fu al centro degli scontri e nelle cronache dei maggiori storici e

cronisti dell'epoca.

Note sull'impianto urbanistico e monumentale della città.

Tratto dall'opera "Alba Prope Fucinum Lacum",

della Dott. Roberta Cairoli,

per gentile concessione.

"(...)Tutte le vie principali, secondo il metodo costruttivo romano, si presentano lastricate da basole poligonali e con profilo lievemente convesso per meglio fare defluire le acque piovane verso i lati della strada. Spesso recano ancora le tracce dei carri, che transitavano in epoca romana in città. Inoltre, in mezzo alle strade venivano collocati, ad una quota superiore, tre blocchi dagli angoli arrotondati, posti a poca distanza l'uno dall'altro; ciò permetteva sia di costringere i carri a rallentare la loro andatura, sia di attraversare la strada in caso di allagamenti dovuti a piogge torrentizie."

![]() Via dei

Pilastri. "Parallelo al

decumanus maximus, posto subito ad ovest del Foro, della Basilica, delle Terme e

del cosiddetto Santuario di Ercole, è l'asse stradale denominato via dei

Pilastri, largo circa m. 4.30 e fiancheggiato da marciapiedi di circa cm. 30/40

di altezza. Alcuni paracarri presentano dei fori per il fermo delle redini dei

cavalli in caso di sosta. Questo asse viario partiva dall'ingresso della grande

terrazza nord e scendeva verso sud fiancheggiando ad est il Comizio, il Foro, la

Basilica, le terme, il Santuario di Ercole e separando tale settore dalle

botteghe e dal Teatro."

Via dei

Pilastri. "Parallelo al

decumanus maximus, posto subito ad ovest del Foro, della Basilica, delle Terme e

del cosiddetto Santuario di Ercole, è l'asse stradale denominato via dei

Pilastri, largo circa m. 4.30 e fiancheggiato da marciapiedi di circa cm. 30/40

di altezza. Alcuni paracarri presentano dei fori per il fermo delle redini dei

cavalli in caso di sosta. Questo asse viario partiva dall'ingresso della grande

terrazza nord e scendeva verso sud fiancheggiando ad est il Comizio, il Foro, la

Basilica, le terme, il Santuario di Ercole e separando tale settore dalle

botteghe e dal Teatro."

![]() "Il

cardo maximus,

dai primi ricercatori, fu denominato

via dell'Elefante

poiché vi rinvennero un sedile in marmo decorato da protomi di elefanti; la via

separa l'edificio della Basilica dal Foro per risalire in direzione di Porta di

Massa collegando così tutti i decumani. Attualmente, questa strada, proseguendo

verso ovest, taglia la cinta muraria."

"Il

cardo maximus,

dai primi ricercatori, fu denominato

via dell'Elefante

poiché vi rinvennero un sedile in marmo decorato da protomi di elefanti; la via

separa l'edificio della Basilica dal Foro per risalire in direzione di Porta di

Massa collegando così tutti i decumani. Attualmente, questa strada, proseguendo

verso ovest, taglia la cinta muraria."

![]() "Le

botteghe private si

snodavano lungo i decumani di via dei Pilastri e via del Miliario, prospicienti

agli edifici pubblici. Lungo via dei Pilastri l'isolato delle tabernae era

sostenuto da uno dei muri di terrazzamento in opera poligonale che tagliano la

valletta interna della città; la serie delle diciotto botteghe sinora messe in

luce era preceduta da un porticato largo m. 2.35 sorretto da pilastri squadrati

coronati da capitelli rettangolari (attualmente se ne conservano tre); disposti

a distanze regolari e in corrispondenza delle murature portanti delle tabernae,

raggiungevano un'altezza di circa m. 5. I pilastri del portico dovevano

sorreggere il piano superiore delle botteghe, probabilmente adibito ad

abitazione privata.

"Le

botteghe private si

snodavano lungo i decumani di via dei Pilastri e via del Miliario, prospicienti

agli edifici pubblici. Lungo via dei Pilastri l'isolato delle tabernae era

sostenuto da uno dei muri di terrazzamento in opera poligonale che tagliano la

valletta interna della città; la serie delle diciotto botteghe sinora messe in

luce era preceduta da un porticato largo m. 2.35 sorretto da pilastri squadrati

coronati da capitelli rettangolari (attualmente se ne conservano tre); disposti

a distanze regolari e in corrispondenza delle murature portanti delle tabernae,

raggiungevano un'altezza di circa m. 5. I pilastri del portico dovevano

sorreggere il piano superiore delle botteghe, probabilmente adibito ad

abitazione privata.

La ripartizione primaria delle botteghe prevedeva che ogni singola unità

raggiungesse le dimensioni di M. 5/5.50 di larghezza per una lunghezza di m.

9/12. Una divisione interna prevedeva anche l'esistenza di un retrobottega. La

seconda taberna a partire dall'incrocio fra via dell'Elefante e via dei Pilastri

era destinata a thermopolium, dove si vendevano bevande e vino caldo. Un bancone

rivestito di crustae marmorae di colore rosa separava l'esercente dai clienti ed

una vaschetta, posta sul bancone stesso, serviva presumibilmente per la mescita

delle bevande. Alla base del bancone si conserva un tombino in pietra collegato

con un condotto sottostante.

In alcune botteghe si vedono ancora grossi contenitori di ceramica incassati nel

pavimento, da cui si potevano attingere, per mezzo di orci o attingitoi, olio,

latte, vino, ecc. Tutta la serie di botteghe era preceduta da soglie in pietra

con scanalature per lo scorrimento di pannelli mobili, bloccati agli stipiti da

una sbarra al momento della chiusura dei locali."

![]() Il

Teatro.

"Questo edificio da

spettacolo, ricavato nel substrato roccioso del colle Pettorino, si apre verso

sud-ovest su di una

Il

Teatro.

"Questo edificio da

spettacolo, ricavato nel substrato roccioso del colle Pettorino, si apre verso

sud-ovest su di una vasta terrazza, secondo un modello di derivazione

ellenistica. Quasi completamente espoliato già in antico, conserva poderose

strutture di sostenimento della cavea (analemnata), i corridoi di ingresso (parodoi)

e le sostruzioni della scena. La facciata, che raggiunge una lunghezza di m. 77,

è realizzata in opera poligonale usata come paramento di un nucleo cementizio e

coronata in alzato dall'opera reticolata, mentre le testate d'angolo sono

concepite come ammorsature in opera quadrata.

vasta terrazza, secondo un modello di derivazione

ellenistica. Quasi completamente espoliato già in antico, conserva poderose

strutture di sostenimento della cavea (analemnata), i corridoi di ingresso (parodoi)

e le sostruzioni della scena. La facciata, che raggiunge una lunghezza di m. 77,

è realizzata in opera poligonale usata come paramento di un nucleo cementizio e

coronata in alzato dall'opera reticolata, mentre le testate d'angolo sono

concepite come ammorsature in opera quadrata.

Dall'analisi della tecnica edilizia e dai segni di giunture nella muratura, si

può ritenere che gli analemnata siano stati oggetto di restauro: ad una prima

fase ascrivibile alla fine del Il sec. a. C. deve essere succeduta una fase di

ampliamento da collocarsi alla metà del I sec. a. C. e che vide l'adozione

dell'opera reticolata per ampliare gli analemnata e la cavea. Il corridoio

d'accesso settentrionale, è collegato tramite una scala di sette gradini ad un

vicolo in pendenza che si riconnette ortogonalmente a via dei Pilastri

(all'altezza della vasca-fontana). La cavea conserva ancora le gradinate,

realizzate nella roccia stessa, tagliata e lisciata. Inserita al centro della

cavea è l'orchestra (sede, nel teatro romano, dei sedili dei personaggi di

riguardo dell'aristocrazia cittadina), del diametro di m. 10 circa e

originariamente pavimentata con lastre rettangolari di pietra calcarea,

conservate ora in numero esiguo; una scanalatura corre lungo il bordo e segna il

limite dalla cavea.

Di fronte l'orchestra è il complesso della scaena (il palco), un edificio di

forma rettangolare di mt. 12x42.50, ripartito nella sua lunghezza in due

settori: il proscaenium, aperto verso il pubblico, dove recitavano gli attori, e

il pulpitum, diviso in sette ambienti da tramezzi in opera reticolata per

alloggiarvi la frons scaenae, ovvero l'apparato scenografico, evidentemente

realizzato con pannelli mobili probabilmente in legno in modo da potere essere

montati e smontati in obbedienza alle esigenze sceniche. Fra la scena e

l'orchestra, a livello pavimentale, erano ricavati dei pozzetti (cm. 36x40)

posti a distanze regolari, coperti da lastre di pietra forate, che raggiungevano

una profondità di m. 2.66; essi dovevano sicuramente servire ad alloggiare e

sostenere i macchinari per la manovra dell'aulaeum (sipario), che nell'antichità

veniva sollevato dal basso verso l'alto."

"...la cosiddetta Venere di Alba, rinvenuta in una delle tabemae di via dei

Pilastri, è ora al Museo Nazionale di Chieti. L'opera, di età augustea,

raggiunge un'altezza di soli cm. 80 ed è una raffinata riproduzione scultorea di

una famosissima opera dei pittore Apelle, autore di un quadro che rappresentava

Afrodite Anadiomene, ovvero Venere nuda, nata dal mare, rappresentata nell'atto

di raccogliersi i capelli. La riproduzione marmorea è realizzata in due blocchi

uniti da un perno in ferro collocato al centro del corpo; la statua, che

raffigura la dea cinta ai fianchi da un ampio panneggio che scende sino ai

calzari, è purtroppo mancante della testa, del braccio destro, della mano

sinistra e del nodo che legava il panneggio.

![]() Santuario

di Ercole. E' una grande

piazza (m. 84x37 circa), di forma rettangolare, circondata da portici sostenuti

da due serie di colonne, risalente al secondo quarto del I sec. a.C.. I lati

lunghi impostano su tratti murari in opera poligonale, gli originari muri, che

sostruivano longitudinalmente i terrazzamenti della città. In particolare questi

muri, speculari fra loro, sono quelli posti alla quota più bassa del Piano di

Civita. Il pavimento del portico è in lastre di calcare rettangolari,

delimitate, verso l'area interna aperta della piazza, da canalette in pietra per

la raccolta delle acque piovane provenienti dalla copertura.

Santuario

di Ercole. E' una grande

piazza (m. 84x37 circa), di forma rettangolare, circondata da portici sostenuti

da due serie di colonne, risalente al secondo quarto del I sec. a.C.. I lati

lunghi impostano su tratti murari in opera poligonale, gli originari muri, che

sostruivano longitudinalmente i terrazzamenti della città. In particolare questi

muri, speculari fra loro, sono quelli posti alla quota più bassa del Piano di

Civita. Il pavimento del portico è in lastre di calcare rettangolari,

delimitate, verso l'area interna aperta della piazza, da canalette in pietra per

la raccolta delle acque piovane provenienti dalla copertura.

A centro della piazza, verso settentrione, si conservano i resti di un altare di

forma rettangolare. Nel lato settentrionale, inserito nel complesso delle terme,

è un piccolo sacello di m. 14.50x5, pavimentato con mosaico bianco a fascia

periferica nera. Verso l'ingresso è un'iscrizione su mosaico con il nome del

donatore dell'edificio, Lucio Vettio, figlio di Quinto. Il pavimento risale alla

costruzione del sacello, ovvero ad epoca sillana, mentre le pareti furono

intonacate in epoca giulio-claudia. In fondo alla cella era un'edicola preceduta

da una soglia di passaggio in mosaico, decorata con il motivo del meandro; in

essa trovava posto un baldacchino su colonne di laterizi stuccate, che sosteneva

la statua di Ercole seduto a banchetto (originariamente su un seggio in

materiale deperibile), rinvenuta in frammenti.

Immediatamente a nord è collocato il complesso delle terme, che risale, nel suo

primo impianto, alla metà del I sec. a.C. Evidentemente la piazza in analisi

doveva essere in un primo tempo strutturalmente e funzionalmente collegata al

complesso termale, con il quale si raccordava mediante gli ingressi poi richiusi

e anche i piani pavimentali dei rispettivi edifici dovevano essere in quota.

Solo in una fase più tarda gli ambienti di comunicazione con la piazza vennero

chiusi, colmati da un cospicuo reinterro e attribuiti esclusivamente alle terme.

Sulla destinazione d'uso dell'edificio sono state formulate alcune ipotesi, ma

generalmente la più accettata identifica l'area come un grande mercato e il

sacello dedicato ad Ercole perché garante e intermediario degli scambi

commerciali. Il mercato è stato proposto come forum pecuarium, per la

compravendita degli ovini: l'ingresso a scivolo e la posizione dell'edificio,

presso la Porta Sud, sono adatti al passaggio del gregge.

Immediatamente a nord è collocato il complesso delle terme, che risale, nel suo

primo impianto, alla metà del I sec. a.C. Evidentemente la piazza in analisi

doveva essere in un primo tempo strutturalmente e funzionalmente collegata al

complesso termale, con il quale si raccordava mediante gli ingressi poi richiusi

e anche i piani pavimentali dei rispettivi edifici dovevano essere in quota.

Solo in una fase più tarda gli ambienti di comunicazione con la piazza vennero

chiusi, colmati da un cospicuo reinterro e attribuiti esclusivamente alle terme.

Sulla destinazione d'uso dell'edificio sono state formulate alcune ipotesi, ma

generalmente la più accettata identifica l'area come un grande mercato e il

sacello dedicato ad Ercole perché garante e intermediario degli scambi

commerciali. Il mercato è stato proposto come forum pecuarium, per la

compravendita degli ovini: l'ingresso a scivolo e la posizione dell'edificio,

presso la Porta Sud, sono adatti al passaggio del gregge.

Il dio era anche considerato protettore dei pastori e degli armenti. Inoltre,

un'iscrizione albense (CIL IX 3961) ricorda la corporazione di cultores Herculis

Sala(rii) ossia di sacerdoti del culto di Ercole quale protettore del commercio

del sale, integratore indispensabile nel l'alimentazione delle pecore e delle

capre. Un dato importante proviene dagli scavi che vennero effettuati in

profondità e che rilevarono l'esistenza di un spazio sacro dedicato ad Ercole,

sin dal III sec. a.C.; se così fosse possiamo avanzare l'ipotesi che un forum

Pecuarium preesistesse la deduzione della colonia, magari collocato fuori le

mura del primitivo insediamento equo e perfettamente inserito in un circuito di

scambi commerciali consolidato già da tempo.

La statua marmorea ritrovata in loco rappresenta proprio la colossale

statua dell'Ercole a banchetto (Herakles Epitrapezios) rinvenuta dentro il

sacello e ora esposta nel Museo Nazionale di Chieti. La statua era addossata al

muro di fondo, nell'edicola del sacello, in posizione frontale. Fonti storiche

tramandano dell'esistenza di una statua in bronzo di Ercole a banchetto, di

piccole dimensioni, realizzata da Lisippo. Per quanto attiene l'Ercole di Alba,

ancora è incerto se essa sia una copia di grandi dimensioni dell'originale

lisippeo, una copia di un'originale di siffatte proporzioni, opera dello stesso

autore, di cui ignoriamo l'esistenza, oppure una realizzazione ad hoc per il

sacello dei santuario albense."

![]() "Il

decumanus maximus

è stato riconosciuto nella strada che fiancheggia verso occidente il Foro, la

Basilica, il macellum, le terme, per uscire, con una leggera deviazione,

direttamente da Porta Sud. Questa strada, larga fra i m. 3.67 ed i m. 4.34, è

fiancheggiata da marciapiedi di cm. 30/40 di altezza; l'attuale denominazione di

via del Miliario la si deve al rinvenimento di un cippo miliare, che ha

consentito di riconoscere in questo asse stradale il diverticolo della via

Valeria, che entrava da Porta Massima. Ancora oggi si legge:

"Il

decumanus maximus

è stato riconosciuto nella strada che fiancheggia verso occidente il Foro, la

Basilica, il macellum, le terme, per uscire, con una leggera deviazione,

direttamente da Porta Sud. Questa strada, larga fra i m. 3.67 ed i m. 4.34, è

fiancheggiata da marciapiedi di cm. 30/40 di altezza; l'attuale denominazione di

via del Miliario la si deve al rinvenimento di un cippo miliare, che ha

consentito di riconoscere in questo asse stradale il diverticolo della via

Valeria, che entrava da Porta Massima. Ancora oggi si legge:

LXVIII / LIBERATORI ORBIS ROMANI RESTITVTORI LIBERTATI / ET REI PVBLICE

CONSERVATORI MILITVM ET PROVINCIALIVM / DOMINI NOSTRI MAGNENTIO INVICTO PRINCIPI

VICTORI AC-TRIVMPHATORI SEMPER AVGUSTO FLAVIVS ROMANVS VIR CLARISSIMVS /

CONSVLARIS FLAMINIAE ET PICENI CVRAVIT = 68° miglio.

Al liberatore del mondo romano, restauratore della libertà e conservatore dello

Stato, dei soldati e delle provincie, nostro signore Magnenzio, principe

invitto, vincitore e trionfatore, sempre augusto.

Il cippo è evidentemente di riutilizzo, con un'iscrizione precedente cancellata

ed una raffigurazione di due gladiatori nell'atto di combattere. Il nome

dell'imperatore Magnenzio, invece, appare martellato e ciò si spiega con il

provvedimento di damnatio memoriae che lo colpì dopo la sua morte; tale

provvedimento comportava la cancellazione del nome da tutti i monumenti pubblici

e la distruzione di ogni immagine statuaria o di monumenti in onore.

La via del Miliario serviva sul suo lato orientale i principali edifici pubblici

della colonia. A partire da nord, era il Comitium (oggi ricoperto), ovvero

l'edificio dove avevano luogo le assemblee politiche della città. La pianta

dell'edificio prevedeva un'area circolare interna, del diametro di m. 17,

circondata da una breve gradinata dove ascoltavano in piedi coloro che

partecipavano alle riunioni.

La corte era inscritta in un edificio a pianta quadrata fiancheggiato da due ali

lunghe. L'entrata si apriva verso la piazza del Foro, posta immediatamente più a

sud. La derivazione magno-greca della tipologia monumentale permette di fare

risalire il complesso entro l'ambito del 111 sec. a.C., epoca nella quale fu

costruito anche il Foro.

Le dimensioni e la forma estremamente allungata (m. 172.68x43.50) sono tipici

dei fori più antichi che si conoscono e il nostro può ben riferirsi agli anni

immediatamente successivi la deduzione della colonia. Collegato con il Foro e

posizionato lungo il lato breve meridionale della piazza è un porticato

rettangolare, del quale si conservano solo le basi, che appare come una

sistemazione architettonica di età tardo-repubblicana. Precedentemente, il

porticato era stato preceduto da una serie di pozzetti risalenti perlomeno a due

momenti storici distinti e interpretabili come pozzi di consacrazione del Foro

(considerato come un tempio), ma anche come fondazioni di strutture mobili

utilizzate durante le votazioni elettorali.

Procedendo verso sud, via del Miliario fiancheggia la Basilica, il luogo

convenuto per l'amministrazione della giustizia, ma poteva servire a qualsiasi

riunione al coperto, ad esempio, per i mercanti o per i finanzieri che facevano

operazioni di borsa. La pianta, di derivazione ellenistica, riproduce il modello

delle più antiche basiliche, aventi uno dei lati lunghi rivolti verso il Foro.

E' di forma rettangolare, di m. 53.10x23.35, e realizzata in opera incerta con

rinforzi angolari in opera quadrata. La costruzione, di epoca post-sillana,

segui una precedente destinazione d'uso dell'area, che, negli anni successivi

alla fondazione della città, era invece occupata da abitazioni private.

![]() Terme.

A sud del macellum era il complesso dei bagni pubblici. Il bagno nelle terme

pubbliche era una delle pratiche più diffuse nella società romana. Lo schema

principale nell'articolazione dei vani era il seguente: la piscina scoperta (natatio);

la sala con vasche per il bagno freddo, di solito piccola e alta, (frigidarium);

un ambiente più piccolo con bacini per le abluzioni per il bagno tiepido (tepidarium)

e di passaggio con il calidarium, la sala più luminosa con vasche per il bagno

caldo. L'acqua per i bagni caldi era riscaldata attraverso un sistema di forni a

legna e caldaie da cui si dipartivano le tubazioni: dal forno, l'aria calda

passava in un cunicolo che la convogliava sotto i pavimenti delle sale da

riscaldare sostenuti da pilastrini in mattoni (sospensurae), alti circa 60 cm..

Terme.

A sud del macellum era il complesso dei bagni pubblici. Il bagno nelle terme

pubbliche era una delle pratiche più diffuse nella società romana. Lo schema

principale nell'articolazione dei vani era il seguente: la piscina scoperta (natatio);

la sala con vasche per il bagno freddo, di solito piccola e alta, (frigidarium);

un ambiente più piccolo con bacini per le abluzioni per il bagno tiepido (tepidarium)

e di passaggio con il calidarium, la sala più luminosa con vasche per il bagno

caldo. L'acqua per i bagni caldi era riscaldata attraverso un sistema di forni a

legna e caldaie da cui si dipartivano le tubazioni: dal forno, l'aria calda

passava in un cunicolo che la convogliava sotto i pavimenti delle sale da

riscaldare sostenuti da pilastrini in mattoni (sospensurae), alti circa 60 cm..

Di servizio a questi principali ambienti erano una serie di sale e vani dalle

differenti destinazioni: lo spogliatoio con panche di pietra ricavate nel

perimetro della stanza (l'apodyterium); un piccolo ambiente molto riscaldato per

saune e bagni turchi (laconicum); sale per massaggi e depilazioni, palestre per

la ginnastica (sphaeristerium), sale per l'unzione del corpo o per pulirsi dalla

polvere delle palestre (destrictoria e unctoria), sale di lettura ed, infine,

sale ristoro (popinae). Delle terme di Alba Fucens si riconoscono alcuni

ambienti adibiti sicuramente a calidaria. Il primo è collocato fra il Macellum e

via dei Pilastri e doveva appartenere al nucleo più antico dell'edificio

termale, poiché i pavimenti poggiano su costruzioni più antiche.

Fra questo ambiente e la piazza porticata di Ercole è situata una piscina con

due scalette per scendere. Altre sale riscaldate sono visibili nel settore che

confina con via del Miliario, mentre i bagni pubblici (latrinae) sono collocati

nei pressi del santuario di Ercole: si tratta di due ambienti, uno per gli

uomini e uno per le donne, in cui ancora si conservano le panche ed i sedili in

pietra in corrispondenza dei quali è un sistema di condotti e canalette per la

raccolta e l'allontanamento delle acque nere. Uno degli accessi alle terme è

riconoscibile lungo via del Miliario: l'ingresso è pavimentato con mosaico

bianco e un'iscrizione ricorda che i bagni, costruiti probabilmente durante la

prima metà del 1 sec. a.C., furono restaurati per volontà di una donna di nome

Vibia Galla (Vibia Cai Filia Galla balneum-de suapecunia reficiendum curavit).

Per alcuni si tratterebbe di una figlia dell'imperatore Gaio Vibio Treboniano

Gallo (251-253 d.C.), che ebbe rapporti con Alba Fucens documentati anche in

un'altra iscrizione.

![]() "Il più

importante mercato al dettaglio sinora individuato ad Alba Fucens è

rappresentato dal Macellum; tale edificio, collocato fra la Basilica e le Terme,

riuniva botteghe che non solo vendevano carne, ma anche ogni genere di

commestibile, compreso il pesce (a Pompei, al di sotto del macellum si sono

rinvenute numerose lische di pesce). L'edificio ha conosciuto, nel corso dei

secoli, varie fasi di ristrutturazione, alcune anche sostanziali. In una prima

fase, ascrivibile agli inizi del I sec. a.C., una stradina secondaria,

pavimentata con lastre di pietra calcarea, collegava via del Miliario con via

dei Pilastri. Sulla strada si apriva direttamente una piazza delimitata su tre

lati da muri in opera incerta con pilastri aggettanti in opera incerta e

rinforzi angolari in opera quadrata.

"Il più

importante mercato al dettaglio sinora individuato ad Alba Fucens è

rappresentato dal Macellum; tale edificio, collocato fra la Basilica e le Terme,

riuniva botteghe che non solo vendevano carne, ma anche ogni genere di

commestibile, compreso il pesce (a Pompei, al di sotto del macellum si sono

rinvenute numerose lische di pesce). L'edificio ha conosciuto, nel corso dei

secoli, varie fasi di ristrutturazione, alcune anche sostanziali. In una prima

fase, ascrivibile agli inizi del I sec. a.C., una stradina secondaria,

pavimentata con lastre di pietra calcarea, collegava via del Miliario con via

dei Pilastri. Sulla strada si apriva direttamente una piazza delimitata su tre

lati da muri in opera incerta con pilastri aggettanti in opera incerta e

rinforzi angolari in opera quadrata.

![]() Fra gli edifici per lo spettacolo,

l'anfiteatro

occupa un'area a sud della città Perfettamente inserito nel tessuto urbanistico,

il suo orientamento è identico a quello degli assi viari e degli isolati, con

una via parallela a via del Miliario, che lo raggiunge da nord. Interamente

ricavato nella roccia, raggiunge le seguenti dimensioni: m. 96 di lunghezza e m.

79 di larghezza. L'arena interna misura m. 64x37. Dalle dimensioni si può

ipotizzare che poteva contenere un numero di spettatori pari a circa un

migliaio. Due gli ingressi che, attraversando le gradinate, permettevano

l'accesso all'arena, perfettamente in asse fra loro e coincidenti con l'asse

maggiore dell'ellissi.

Fra gli edifici per lo spettacolo,

l'anfiteatro

occupa un'area a sud della città Perfettamente inserito nel tessuto urbanistico,

il suo orientamento è identico a quello degli assi viari e degli isolati, con

una via parallela a via del Miliario, che lo raggiunge da nord. Interamente

ricavato nella roccia, raggiunge le seguenti dimensioni: m. 96 di lunghezza e m.

79 di larghezza. L'arena interna misura m. 64x37. Dalle dimensioni si può

ipotizzare che poteva contenere un numero di spettatori pari a circa un

migliaio. Due gli ingressi che, attraversando le gradinate, permettevano

l'accesso all'arena, perfettamente in asse fra loro e coincidenti con l'asse

maggiore dell'ellissi.

L'arena,

al momento dello scavo, era perimetrata da lastre di pietra rettangolari con

lati lunghi ad arco di cerchio, collegate fra loro da grappe di ferro inserite

negli appositi incavi. Su questo bordo era incassata un balaustra realizzata con

grandi lastre monolitiche squadrate e lisciate, alte due metri e leggermente

rastremate verso l'alto (spessore alla base cm. 25, spessore alla cresta cm.

25). Al momento della messa in luce dell'anfiteatro, tali baltei conservavano

ancora tracce di intonaco rosso pompeiano. Delle gradinate restano solo pochi

blocchi lapidei (cm. 68x36 di altezza) poiché il monumento era stato già in

antico espoliato per la costruzione di edifici di epoca alto-medievale.

L'arena,

al momento dello scavo, era perimetrata da lastre di pietra rettangolari con

lati lunghi ad arco di cerchio, collegate fra loro da grappe di ferro inserite

negli appositi incavi. Su questo bordo era incassata un balaustra realizzata con

grandi lastre monolitiche squadrate e lisciate, alte due metri e leggermente

rastremate verso l'alto (spessore alla base cm. 25, spessore alla cresta cm.

25). Al momento della messa in luce dell'anfiteatro, tali baltei conservavano

ancora tracce di intonaco rosso pompeiano. Delle gradinate restano solo pochi

blocchi lapidei (cm. 68x36 di altezza) poiché il monumento era stato già in

antico espoliato per la costruzione di edifici di epoca alto-medievale.

La cavea era interrotta ad intervalli regolari da scale che permettevano

l'accesso alle gradinate superiori, mentre in numero di quattro sembrano essere

stati gli anelli di percorrenza di questo settore aperto al pubblico. Nella

parte occidentale della balaustra si apre una serie di ingressi direttamente

collegati con un cunicolo sottostante la gradinata ovest, che doveva fungere da

corridoio di servizio per il personale e gli animali utilizzati durante gli

spettacoli.

Sulla facciata interna ed esterna dell'ingresso settentrionale è stata

ricollocata un'iscrizione doppia, che illumina sull'epoca della costruzione e ci

fornisce il nome del personaggio che finanziò i lavori di costruzione

dell'anfiteatro: Q(intus) NAEVIVS Q(uinti) F(ilius) FAB(ia tribu) SVTORIVS MACRO

/ PRAEFECTVS VIGILVM PRAEFECTVS PRAETORII / TI(beri) CAESARIS AVGVSTI TESTAMENTO

DEDIT = Quinto Nevio Sutorio Macrone, figlio di Quinto, della tribù Fabia,

prefetto dei vigili, prefetto al pretorio sotto Tiberio Cesare Augusto, lasciò

in testamento (il denaro per la costruzione dell'anfirteatro).

![]() La Domus.

Ad Alba Fucens sono state messe in luce quattro domus, di cui una è attualmente

ricoperta. La Casa di via del Miliario è quella che

più si avvicina allo schema canonico delle abitazioni romane. L'ingresso si apre

sulla via, quasi di prospetto all'entrata secondaria della Piazza di Ercole;

tramite tre gradini si accede al vestibolo fiancheggiato da due celle, di qui

poi si passa all'atrio. Dall'atrio si arriva al tablinum fiancheggiato dalle due

alae; infine è il peristilio con portico sorretto da colonne in mattoni

rivestiti di stucco e sormontate da capitelli di stile ionico. Nel perimetro del

portico è ancora visibile una canaletta, che permetteva di raccogliere e

convogliare le acque piovane. Ai lati del portico si aprivano invece i vari

ambienti della casa, taluni pavimentati con mosaico bianco-nero a motivi

geometrici.

La Domus.

Ad Alba Fucens sono state messe in luce quattro domus, di cui una è attualmente

ricoperta. La Casa di via del Miliario è quella che

più si avvicina allo schema canonico delle abitazioni romane. L'ingresso si apre

sulla via, quasi di prospetto all'entrata secondaria della Piazza di Ercole;

tramite tre gradini si accede al vestibolo fiancheggiato da due celle, di qui

poi si passa all'atrio. Dall'atrio si arriva al tablinum fiancheggiato dalle due

alae; infine è il peristilio con portico sorretto da colonne in mattoni

rivestiti di stucco e sormontate da capitelli di stile ionico. Nel perimetro del

portico è ancora visibile una canaletta, che permetteva di raccogliere e

convogliare le acque piovane. Ai lati del portico si aprivano invece i vari

ambienti della casa, taluni pavimentati con mosaico bianco-nero a motivi

geometrici.

Il primo impianto della domus, a cui seguirono vari rimaneggiamenti, sembra

risalire al I sec. a.C.. Le decorazioni parietali risalirebbero invece alla metà

del I sec. d. C.; in particolare, la stanza più a nord dei peristilio conserva

ancora l'intonaco dipinto per un'altezza di circa 80 cm. e caratterizzato da un

plinto di circa cm. 20 di altezza di colore rosso pompeiano, mentre la fascia

mediana appare divisa da una serie di pannelli di varia larghezza, di colore

giallo, incorniciati da bande rosse. I pannelli includono un riquadro ulteriore

definito da due linee, l'una di colore bianco con punti sovraddipinti bianchi e

rossi e l'altra di colore rosso."

© Roberta Cairoli, diritti riservati

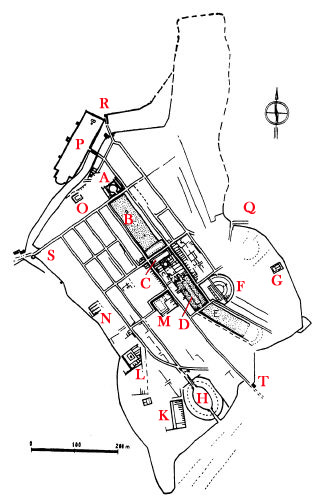

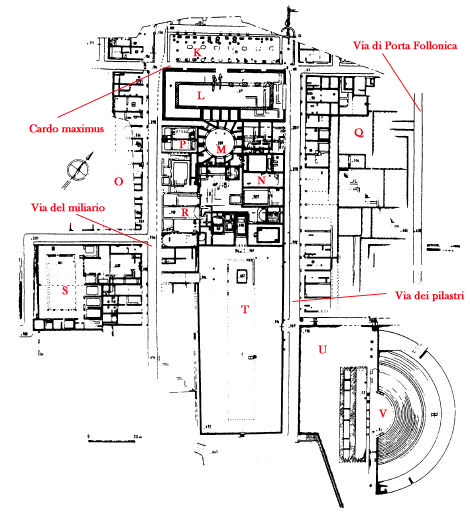

PIANTA

GENERALE DI ALBA FUCENS (elaborazione da J. Mertens).

A: Comitium; B: Forum; C: Basilica; D: Tempio di

Ercole; E: piazza del teatro; F: teatro; G: tempio sul

colle Pettoríno; H: anfiteatro; K: tempio di Apollo;

L: la Domus repubblicana; M: Domus imperiale; N: tempio 0:

criptoportico; P: terrazza nord; Q: porta di Massa; R:

porta Fellonica; S: porta Massima; T. porta Sud.

PIANTA

DEL CENTRO MONUMENTALE (Elaborazione da J. Mertens).

K: portico; L: basilica; M: macellum; N: terme;

O: taberne;

P: tempietto; Q: case repubblicane; S: casa imperiale;

T: tempio di Ercole; U: piazza del teatro; V: teatro.

Galleria Fotografica

click to open